病院を受診するとき…

患者の紹介を受けたら…

- 紹介内容に沿った適切な診療科、予約日を決定し診察予約を行います。

- 紹介患者が来院されてから「お断り」をすることが無いよう、的確に判断し予約を行うことを心がけましょう。

- 待ち時間短縮のためのカルテ準備や、必要に応じて外来部門及び、診察担当医への報告、検査予約まで調整しましょう。

- 紹介患者が、スムーズな診察を受けることが出来るよう、院内の体制整備を行いましょう。

返書管理

- 返書管理は、紹介元との信頼関係を深めるためにも重要な業務です。

- 紹介元医師は

「紹介した患者はどのような治療を受けたのだろう?」

「診断名は何だろう?」

「どのような経過を過ごされているのだろう?」

と気にされています。

- 初回受診報告と経過報告、最終報告の返信管理を行い、未記入の場合は担当医師に作成依頼を行いましょう。

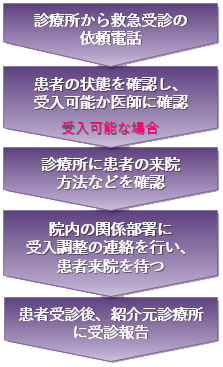

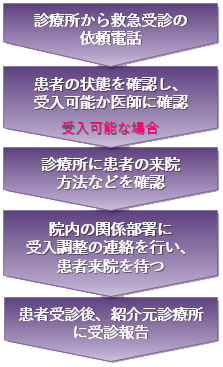

紹介患者の救急・受診調整(トリアージ)

診療所からの救急受診や当日受診の調整を行います(病院によって対応者は変わります)。

診療所から電話がかかってきたら、紹介患者さんの救急状態を把握し、適切な医療を受けるための院内体制を調整します。

【地域連携室救急受け入のフロー(例)】

診療所との信頼関係を向上させ、選ばれる病院になるためには、紹介患者の救急受診をいかにスムーズに受ける体制ができているか、ということが最大のポイントになります。

診療所からの依頼を断らないよう、院内の体制を調整することも地域連携室の役割です。

逆紹介

患者へ最良な医療を提供するために、地域における医療機関相互の機能分化・役割分担を推進していくことが必要です。

病院に受診中の患者で、「診断がつき、症状の安定した方」は、地域の診療所医師へ紹介します。

緊急な場合や、検査・入院治療が必要な場合は、かかりつけ医の先生が再び病院に紹介状(診療情報提供書)を書いてくださいます。

日頃から、身体の健康や病気のことなど、なんでも相談できる「かかりつけ医」をもつことは、とても大切なことです。

かかりつけ医をもっていない患者には、そのメリットを説明しましょう。

《かかりつけ医のメリット》

- 家の近所で気軽に受診でき、食事や運動、睡眠など、日常の健康管理の相談もしやすい。

- 自身や家族を含め、病歴や体質・生活習慣などを把握してもらえるので、もしもの時に素早い対応をしてくれる。

- 入院や精密検査などが必要な場合、適切な病院・専門医を紹介してもらえる。

地域の医療機関情報(診療科目等)や受入可能な患者の条件等、情報入手・把握しておくことも地域連携室の役割です。医師会とも良い関係を築き、情報連携しましょう。